Я художник, я так вижу!

- Details

- Hits: 31

Иностранные студенты филологического факультета вместе с куратором РИ-34 Людмилой Дробышевской посетили открытие VIII народного фестиваля «Я художник, я так вижу!».

Ребята приняли участие в уникальном мастер-классе по пескографии. Студентам понравилось работать с песком, почувствовать себя художниками и создать что-то уникальное своими руками.

Далее студенты посетили презентацию иммерсивного арт-эксперимента «Блуждающий предмет», в котором участвовали признанные художники, и те, кто только начинает свой путь.

Мероприятие произвело огромное впечатление!

Прафарыентацыя на філалагічным факультэце ў час зімовых канікул

- Details

- Hits: 56

Напярэдадні Новага года, у час зімовых канікул школьнікаў, на філалагічным факультэце адбылося прафарыентацыйнае мерапрыемства “Ведаю родную мову”. Будучых абітурыентаў сустрэла кіраўніцтва факультэта ў асобах дэкана А.М. Палуян і намесніка дэкана З.У. Шведавай, якія пазнаёмілі з асаблівасцямі ўступнай кампаніі на розныя спецыяльнасці, магчымасцях, што адчыняюцца перад студэнтамі, якія закончылі філалагічны факультэт, падрабязна адказалі на ўсе пытанні.

Дацэнт кафедры беларускай мовы Фёдарава Алена Мікалаеўна прачытала лекцыю “Экзамен в творчестве» для жадаючых паступіць на спецыяльнасць «Журналістыка». Бяседа атрымалася вельмі прадуктыўнай, навучэнцы задавалі шмат розных пытанняў.

Захапляльны квіз па беларускай мове правяла дацэнт кафедры беларускай літаратуры Пятроўская Таццяна Міхайлаўна. Квіз аб’яднаў каманды ў незвычайных заданнях. Удзельнікі адгадвалі факты пра Францыска Скарыну, творы, фразеалагізмы па малюнках і рэдкія словы. Найбольш жыво прайшоў тур, дзе словы паказвалі жэстамі, а адзін чалавек іх адгадваў. Прыемна, што на працягу ўсяго квіза ў аўдыторыі панавала традыцыйная для філалагічнага факультэта нязмушаная атмасфера. У фінале ўдзельнікі атрымалі салодкія прызы.

Русский язык как пространство диалога: итоги VII Международной конференции студентов и молодых исследователей

- Details

- Hits: 66

28 ноября состоялась VII Международная конференция «Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур». Форум объединил участников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран, став значимой площадкой для межкультурного и междисциплинарного обмена.

Организаторы

Соорганизатором конференции выступил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, подтвердив свою стратегическую вовлеченность в международный научный диалог.

• Почётный председатель от белорусской стороны — ректор С.А. Хахомов.

• Сопредседатель конференции — декан филологического факультета Е.Н. Полуян.

• Координатор - ст. преподаватель О.В. Славина.

Приветствие

С приветственным словом к участникам обратился проректор по научной работе Д.Л. Коваленко, подчеркнув важность русского языка как медиатора культурных смыслов.

Международные академические интернет-чтения

В рамках онлайн-блока выступила профессор О.А. Лещинская, акцентировав внимание на особенностях использования компаративных фразеологизмов в языке Янки Купалы.

Секционные выступления: от духовных ценностей до семантики желания

ГГУ имени Ф. Скорины представили студенты 2 и 3 курсов филологического факультета.

Евгения Калинина представила доклад

«Родительское благословение как духовная ценность» (научный руководитель - доцент Е.И. Холявко).

Валерия Марченя выступила с докладом

«О лингвокультурологическом анализе названий зимних сезонов в китайском традиционном календаре» (научный руководитель - ст. преподаватель А.А. Аксенчикова-Бирюкова). Работа была рекомендована к публикации.

Дарья Дорогань представила доклад «Семантическое своеобразие глаголов хотеть и желать в русском языке» (научный руководитель - доцент Е.И. Холявко). Работа отмечена дипломом второй степени и рекомендована к публикации.

Поздравляем всех участников, организаторов и научных руководителей с успешным проведением VII Международной конференции студентов и молодых исследователей «Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур»!

More Articles...

Subcategories

-

Специальности

- Article Count:

- 1

-

Деканат

- Article Count:

- 1

-

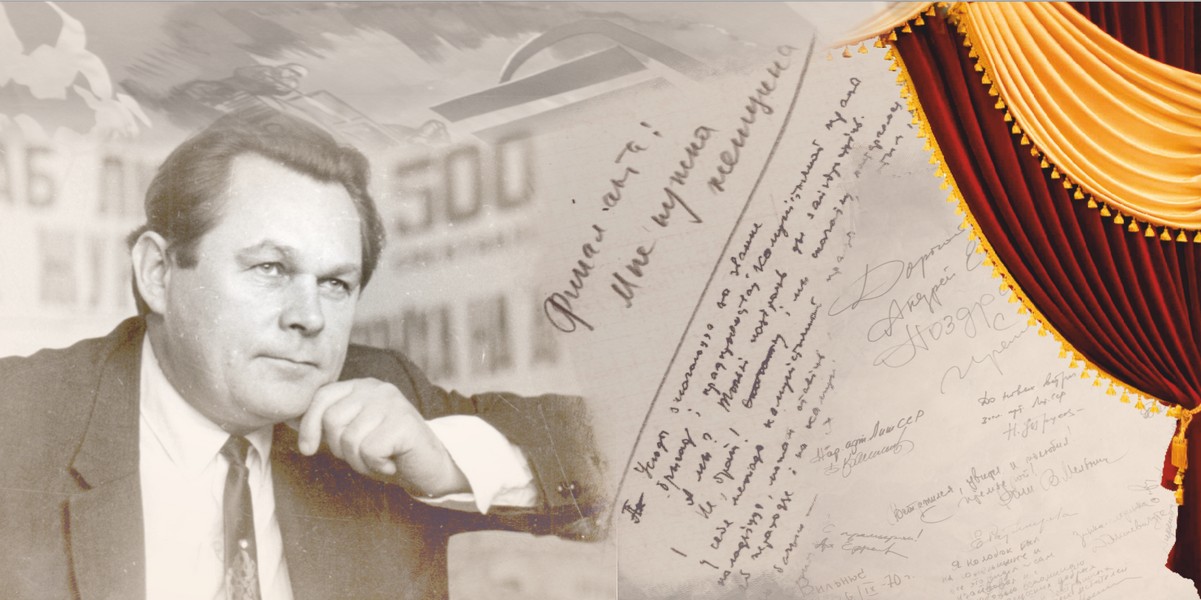

История нашего факультета

- Article Count:

- 1

-

Медиапроект

- Article Count:

- 1